实验原理

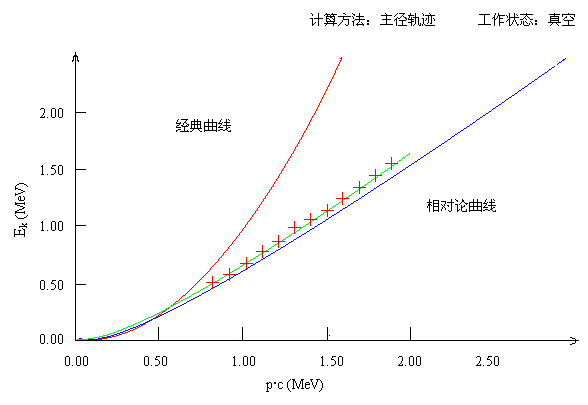

本实验的基本思想是以快速电子即β粒子作为实验对象,验证其动量与能量满足线性关系以验证相对论及其推论的正确性。

经典力学给出的运动物体(或粒子)的动量P,动能Ek间的关系为:

由此可见,Ek是P的二次函数。

根据相对论力学,粒子的动量,能量之间的关系为:

此处的质量m不再是常数,而是随速度的改变而改变。并且满足于以下式子:

由以上可得,在相对论效应下动量P是动能Ek的一次函数。

本实验就是通过测量高速电子的动量与动能,看其是满足于二次关系还是满足于线性关系。由实验数据得到下图,证明了动量与动能满足于线性关系

Ek与p的测量

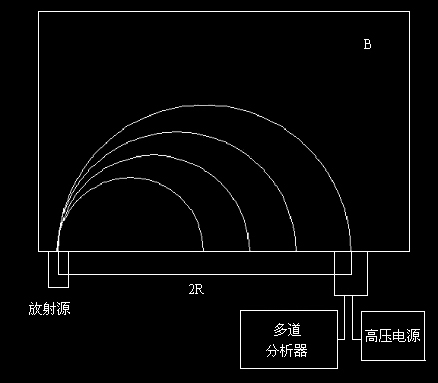

放射源放出的β粒子经准直后垂直射入一均匀磁场中,由于受到洛伦兹力的作用而作圆周运动,其半径为R。设磁感应强度为B,β粒子的速度为v,则:

只要知到B和R,就可以求出P。而B是已知的,R也可以从β谱仪上直接读出,所以动量的测量是相对简单的。

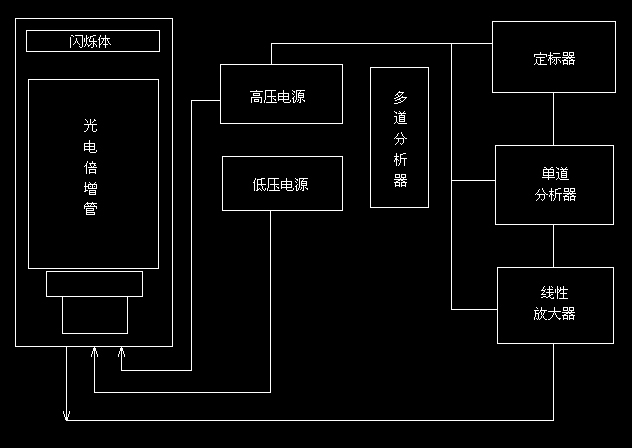

粒子的动能的测量比较复杂,本实验中β粒子的动能Ek是通过闪烁体探测器与多道分析器所构成的能谱仪测量的。其实验装置如下图:

闪烁体能谱仪的结构见图如下图:

闪烁体能谱仪框图

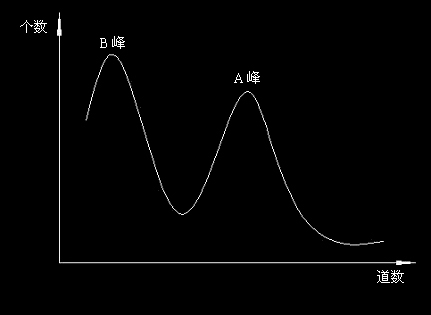

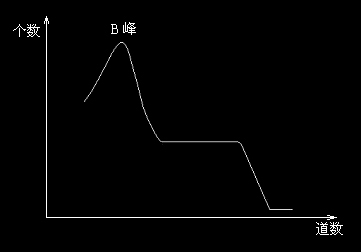

通过测量可以得到如下的曲线:

曲线中纵坐标为粒子数,横坐标为能谱仪道数,道数和能量之间的关系可由两个已知的放射源Co(60)和Cs(137)来标定。由于道数和能量之间近似成正比例关系,所以能量可以通过道数获得。

问题讨论

在做实验的过程中,产生了以下两个问题:

n

图中的B峰代表什么?

n

为什么把A峰所对应的能量作为入射电子的能量?

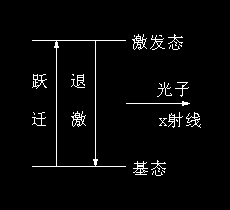

对于第一个问题也就是对B峰的理解,通常认为 是由于噪声的影响而形成,但是实验表明,当没有快速电子入射时,随着时间的延长,B峰缓慢上升。而当有快速电子入射时,随着时间的延长,B峰快速上升。这意味着B峰不完全由噪声而引起,因为如果仅仅是由于噪声的影响,在有源和无源时,B峰上升的速度应该不变。我认为B峰反映的是X射线的能谱。这里X射线的产生是由于当

快速电子撞击到原子内层电子时,内层电子离开原来的壳层,跃迁到最外层或电离,完全脱离该原子,成为自由电子,并在该壳层上留下一个空穴,原子外层的电子从激发态上退激到这个空穴上,以保持整个原子的能量处于较低的水平。电子的退激要放射能量,这能量就以X光光子的形式释放出去,从而产生了X射线。实验数据表明,B峰电子数目的增加与A峰电子数目的增加成正比例关系。从理论上可以解释这个结论。如果发生碰撞的电子数目增加的越快,发生跃迁的电子数目增加的也会越快,产生X射线的强度越大。而在没有电子入射时,B峰的增长缓慢,这是因为没有电子入射时,没有入射电子与探测器发生碰撞,因此不产生X射线,此时B峰的增长完全是由于噪声引起的,而且从实验可以发现,B峰的位置并不改变,这也说明X射线的特征能谱线只与靶材料有关,与入射电子的能量无关,这与X射线的产生的理论是完全吻合的。

对于第二个问题,也就是为什么选取A峰作为入射电子的能量这个问题,一种通常的看法是快速电子进入闪烁体后,与闪烁体探测器中的电子发生正碰,由于电子是全同粒子,根据动量定理,它们之间应该交换速度。被碰电子获得入射电子的全部能量发生跃迁,激发闪烁体,闪烁体是荧光物质,受到激发后发射荧光。这些光子再经过光电倍增管,最后转变为电信号输出,就得到反映能量的图像,虽然直接反映的是被碰电子的能量,但由于入射电子与被碰电子的能量是相等的,因此就可以认为测得的能量也就是入射电子的能量。再由于一系列统计涨落的因素,形成了一个正态曲线,也就出现了A峰。

这样的解释看似合理,但仔细分析,还存在问题,按照这样的解释,得到的实验曲线应该是下图的形状,因为电子和电子在各个角度发生碰撞的几率应该相等,没有理由认为正碰的几率最大,而且大于入射电子初始能量的几率应该为零。但是实际上测得的曲线却是接近于正态分布的基于以上原因,我认为更为合理的解释应为:当入射电子与闪烁体内的次级电子发生碰撞之后,次级电子发生跃迁。虽然闪烁体探测器反映的是次级电子的能量,但由于入射电子与次级电子是无法区分的,因此实际上反映出入射电子的能量。因此得到的最大几率的能量应该

就对应了入射电子的能量,也就是说A峰所对应的能量就是入射电子的能量,按照统计涨落原理,能量呈正态分布,从而应该得到实验中所得的图像。

结语

通过对实验曲线中两峰的分析,不仅验证了快点子的动量与能量的相对论效应,也验证了X射线特征谱线与入射电子的能量无关,而只与靶材性质有关的理论。