§4.7 密近双星的演化

质量超过太阳的恒星,有50%是双星,10%是三合星。双星是恒星世界的普遍现象,是最小的恒星集团。

密近双星是恒星世界中普遍存在的一种天体。凡一子星影响另一子星演化(或两子星之间有物质交流)的物理双星称为密近双星。由于两星非常靠近,星风、吸积过程、质量交流的影响显著,可以出现脉动、爆发、X射线源、射电源等典型天体物理现象。

对双星的研究可以提供恒星结构的准确物理参量,例如可以确定恒星的质量。此外,对引力波的探测、寻找黑洞亦有重大作用。

双星的两颗子星以质心为参考点的运动轨道 |

以 |

洛希(Roche)面(等势面)

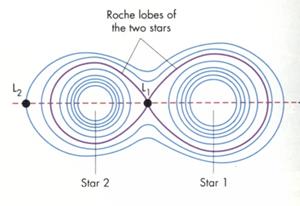

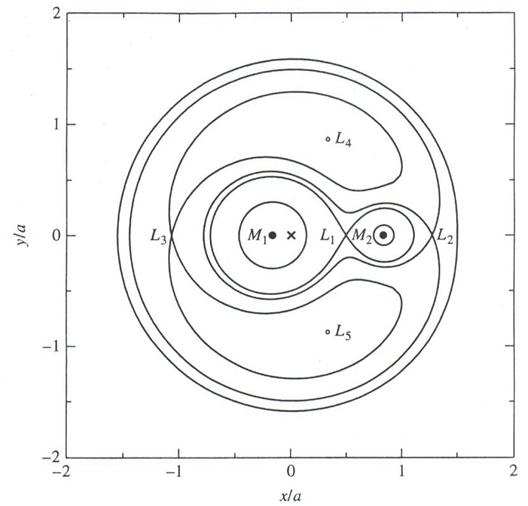

假定两个子星密度分布的中心聚度很高,在相互作用下作圆轨道运动,子星的自转与公转同步,自转轴垂直于轨道平面。在与轨道角速度相同的旋转坐标系内,两子星的引力位势与离心力位势之和等于常值的点,就构成一个具有确定形状的曲面族,称为洛希等位面族(如下图)。

设两星的质量分别为![]() ,

,![]() ,平均距离为A,公转周期P,平均角速度定义为

,平均距离为A,公转周期P,平均角速度定义为![]() ,则由开普勒定律有

,则由开普勒定律有

![]()

设![]() 星的相对质量为

星的相对质量为![]() ,则

,则![]() 星的相对质量为

星的相对质量为![]() (并设

(并设![]() )。

)。

以![]() 为原点,A为长度单位,重心的坐标为(

为原点,A为长度单位,重心的坐标为(![]() ,

,![]() ,

,![]() ),取以

),取以![]() 旋转的坐标系。

旋转的坐标系。

视两星为质点,则两星的引力势能与转动坐标系中离心势能之和为

![]() 称为洛希势能,

称为洛希势能,![]() 为常数的曲面称洛希等势面。共有5个作用力平衡的点,称拉格朗日点。其中

为常数的曲面称洛希等势面。共有5个作用力平衡的点,称拉格朗日点。其中![]() ,

,![]() ,

,![]() 为等势面鞍点(不稳定),

为等势面鞍点(不稳定),![]() ,

,![]() 是稳定点(

是稳定点(![]() 与

与![]() 对称分布)。

对称分布)。![]() 称为内拉格朗日点,

称为内拉格朗日点,![]() 为外拉格朗日点。

为外拉格朗日点。

洛希等势面族与拉格朗日点。该图取质心(×号所示)为原点,长度以两星距离A为单位

通过![]() 的等势面为两个相接的闭合曲面,它们代表了两个星的引力范围,称为洛希瓣(或洛希极限),又称内临界等势面,它决定了子星表面最大的形状和界限。当子星在演化膨胀过程中,体积充满洛希瓣时,能够通过

的等势面为两个相接的闭合曲面,它们代表了两个星的引力范围,称为洛希瓣(或洛希极限),又称内临界等势面,它决定了子星表面最大的形状和界限。当子星在演化膨胀过程中,体积充满洛希瓣时,能够通过![]() 逃逸到另一个子星。对两星的公共质心而言,由于这部分物质携带角动量,到另一个子星附近就形成吸积盘。

逃逸到另一个子星。对两星的公共质心而言,由于这部分物质携带角动量,到另一个子星附近就形成吸积盘。

通过![]() 点的称为外临界等势面,它决定了围绕两星的公共包层的最大形状和界限。外拉格朗日点

点的称为外临界等势面,它决定了围绕两星的公共包层的最大形状和界限。外拉格朗日点![]() 是物质流出双星系统的“溢出口”。

是物质流出双星系统的“溢出口”。

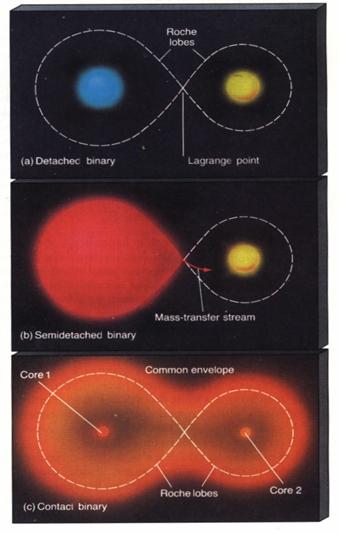

密近双星的分类, 从上到下为:1)分离型,2)半接型,3)相接型 |

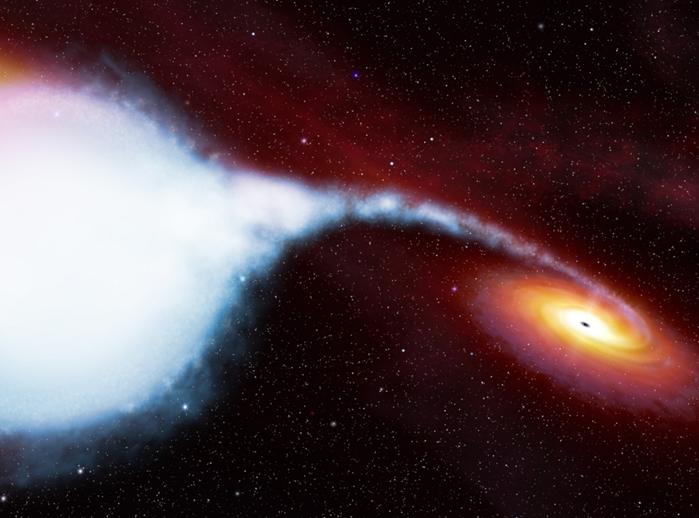

吸积盘的形成 |

密近双星的演化

设与轨道角动量J相比,子星的自转角动量可以忽略,则J,![]() 为常数。但

为常数。但![]() ,

,![]() 不断在变化,即

不断在变化,即![]() 在

在![]() 之间变化。由开普勒第三定律和角动量定义,有

之间变化。由开普勒第三定律和角动量定义,有

![]()

|

上图给出![]() 的关系,其中

的关系,其中![]() 为

为![]() 时的A值。 由图中可以看出,两星的质量越平衡,平均距离就越近。所以当

时的A值。 由图中可以看出,两星的质量越平衡,平均距离就越近。所以当![]() 时,物质由

时,物质由![]() 流向

流向![]() (因为

(因为![]() 星质量大,演化快,先膨胀)。两星的距离也就变小,

星质量大,演化快,先膨胀)。两星的距离也就变小,![]() 星的洛希瓣也变小,但物质仍然充满洛希瓣,继续流向

星的洛希瓣也变小,但物质仍然充满洛希瓣,继续流向![]() 星。

星。![]() 星接受质量,并且流入物质的引力能以热能形式释放,故其光度增加,

星接受质量,并且流入物质的引力能以热能形式释放,故其光度增加,![]() 星也逐渐充满洛希瓣,两颗星恰好接触。在此以后,如果

星也逐渐充满洛希瓣,两颗星恰好接触。在此以后,如果![]() 星继续释放物质,则通过过外拉氏点

星继续释放物质,则通过过外拉氏点![]() 逸出。

逸出。

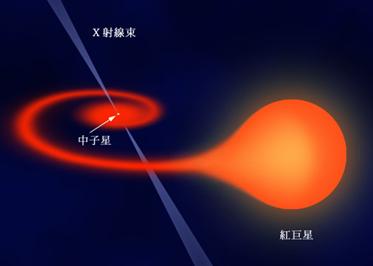

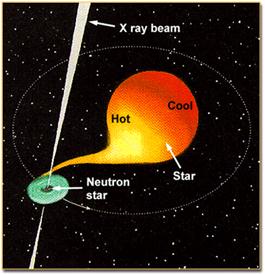

a)白矮星吸积 |

b)中子星吸积 |

因为![]() 星是巨星,所以洛希瓣只比中心氦核稍大,物质的流出将继续到几乎把整个氢外层都流走,只剩下裸露的氦中心核。如果核的质量小于氦闪的临界质量,或者发生电子简并形成C-O中心核时,

星是巨星,所以洛希瓣只比中心氦核稍大,物质的流出将继续到几乎把整个氢外层都流走,只剩下裸露的氦中心核。如果核的质量小于氦闪的临界质量,或者发生电子简并形成C-O中心核时,![]() 星就变成致密星——白矮星。如果核的质量>Chandrasekhar极限,内部将演化成铁中心核,发生超新星爆发,最后成为中子星或黑洞。

星就变成致密星——白矮星。如果核的质量>Chandrasekhar极限,内部将演化成铁中心核,发生超新星爆发,最后成为中子星或黑洞。

上述过程结束后,![]() 星已成为裸露的致密星。

星已成为裸露的致密星。![]() 星继续演化,充满洛希瓣,开始向

星继续演化,充满洛希瓣,开始向![]() 星的第二次物质交流。这样就转化为致密星的吸积问题。

星的第二次物质交流。这样就转化为致密星的吸积问题。

|

结果:①X射线辐射 粒子动能

②吸积盘

发出各种辐射 ③如果吸积的物质(主要是氢)很多,能产生不稳定性,使得白矮星继续点火燃烧,半径增大到巨星量级,甚至出现超新星爆发

④

⑤由于质量四极矩,出现了引力波辐射,如1978年泰勒等对PSR1913+16,根据引力辐射求得的周期变化与观测相符。 |

引力波辐射

引力波听起来有些神秘,往往认为只有学习了广义相对论才会了解它。其实,从牛顿力学出发也容易理解引力波的产生。例如,树上结了一只苹果。在某个时刻苹果枝突然折断,苹果落到地面。这意味着地球的质量分布有了一个突然的变化,于是,地球周围的引力场也就有一个突然的变化。但场的变化不会在整个空间中同时发生——在任何给定的空间点,场的变化要延迟一段时间,它等于光信号从地球传播到该点所需的时间。因此引力场的扰动以光速向外传播,这样传播的引力场的扰动就称为引力波。笼统地说,当一个系统的质量分布发生变化时,一般就会有引力波产生。所以,引力波的存在应当是狭义相对论的一个直接结果:引力作用不能以无限大的速度传播。因为无限大的速度不满足洛伦兹不变性,并且当信号速度超过光速时会发生因果关系的破坏。因为光速是唯一洛伦兹不变的速度,我们自然期望引力作用以波的形式传播,并且传播的速度等于光速。

当然,引力波的具体计算包括强度和类型(如正负螺旋型)是与引力理论的细节有关的,因而通过引力波的实验研究就可以检验引力理论。更加重要的是:引力波不是电磁波,电磁波在宇宙空间中传播时所受到的种种干扰(例如被星际物质吸收和散射),对引力波不起作用。因此,引力波具有极强的穿透力,从而在电磁波窗口、粒子窗口之外,再为我们开辟了一个观察宇宙的窗口。引力波天文学是对光学、射电以及X射线、![]() 射线天文学的有益补充,它将使我们能够“窥探”到类星体的核心以及其他强引力场区域。引力辐射暴的能量、脉冲形状和偏振,能够向我们揭示暴源处的天体物理过程。

射线天文学的有益补充,它将使我们能够“窥探”到类星体的核心以及其他强引力场区域。引力辐射暴的能量、脉冲形状和偏振,能够向我们揭示暴源处的天体物理过程。

类似于电磁学中的电偶极辐射或磁偶极辐射,两个相互绕转的天体会发出引力辐射,其计算过程大体类似于电动力学。所不同的是,电动力学中电磁波的源是随时间变化的电荷或磁荷分布,而引力波的源是随时间变化的质量(严格地说是能量–动量)分布。理论计算得到的系统辐射的引力能功率是

其中![]() 是双星的轨道运动频率。

是双星的轨道运动频率。

可见,在两颗子星质量不变的情况下,引力辐射的功率、两星之间的距离变化以及轨道频率的变化都随![]() 的减小而显著增大。这就是说,只要轨道半径很小,双星系统就会有明显的引力辐射。遗憾的是,引力作用比电磁作用弱得多,两者之比大约为

的减小而显著增大。这就是说,只要轨道半径很小,双星系统就会有明显的引力辐射。遗憾的是,引力作用比电磁作用弱得多,两者之比大约为![]() ;同时,探测器的频率还要求与引力波源的频率尽可能相近,以得到共振条件。但根据目前的技术条件,近期在地球上探测到双星引力波辐射的希望还是不大的。

;同时,探测器的频率还要求与引力波源的频率尽可能相近,以得到共振条件。但根据目前的技术条件,近期在地球上探测到双星引力波辐射的希望还是不大的。

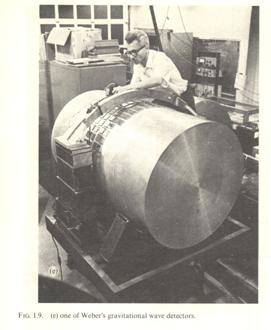

由于引力波的辐射强度十分微弱,在地球上要探测到它是非常困难的,探测器必需做得极其灵敏。两个小球用弹簧连接起来构成一个简单的谐振子,就可以用来作为引力波探测器,因为入射到这一系统的引力波将产生潮汐力,从而激发起振动。对于一个强引力辐射的天体物理源——例如,一个距离为![]() kpc的超新星——引力波可能具有的振幅大约是

kpc的超新星——引力波可能具有的振幅大约是![]() 。这意味着如果我们把地-月系统看作是一个引力谐振子,则在该引力波的影响下,地-月距离将变化大约

。这意味着如果我们把地-月系统看作是一个引力谐振子,则在该引力波的影响下,地-月距离将变化大约![]() 分之一,即大约

分之一,即大约![]() 。利用激光脉冲技术,地-月距离测量的精度现在可以达到

。利用激光脉冲技术,地-月距离测量的精度现在可以达到![]() 的量级,但显然,这对于探测超新星的引力波还是远远不够的。

的量级,但显然,这对于探测超新星的引力波还是远远不够的。

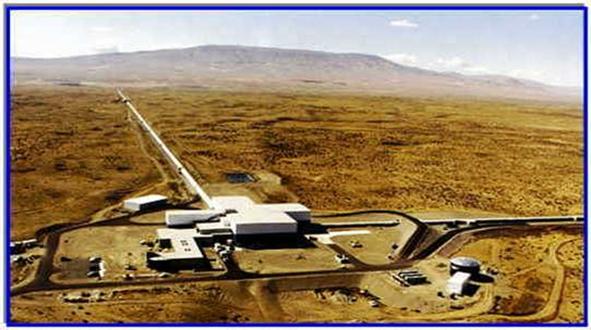

为更加精密地测量距离的变化,现在普遍应用的是激光干涉仪。已经建造了好几个臂长几十米的干涉仪,用于探测入射引力波引起的距离变化。对于频率大约为1![]() 的引力波,它们达到的灵敏度的量级是

的引力波,它们达到的灵敏度的量级是![]() 。此外,已有几台臂长为数百米到几千米的干涉探测仪开始工作或接近完成,例如位于比萨附近的VIRGO(意大利-法国合作,臂长3km,见图3.35),位于汉诺威的GEO600(德国-英国合作,臂长600m),位于日本东京附近的TAMA(臂长300m)。最引起关注的是美国的两台迈克尔逊干涉仪型引力波探测器(一台位于路易斯安娜州,臂长4km,另一台位于华盛顿州,臂长2km),它们联合组成LIGO(Laser

Interferometer Gravitational-wave Observatory,即激光干涉引力波天文台,见图3.36),预期达到的灵敏度量级是

。此外,已有几台臂长为数百米到几千米的干涉探测仪开始工作或接近完成,例如位于比萨附近的VIRGO(意大利-法国合作,臂长3km,见图3.35),位于汉诺威的GEO600(德国-英国合作,臂长600m),位于日本东京附近的TAMA(臂长300m)。最引起关注的是美国的两台迈克尔逊干涉仪型引力波探测器(一台位于路易斯安娜州,臂长4km,另一台位于华盛顿州,臂长2km),它们联合组成LIGO(Laser

Interferometer Gravitational-wave Observatory,即激光干涉引力波天文台,见图3.36),预期达到的灵敏度量级是![]() 。人们希望LIGO正式投入使用后,将能探测到双星、超新星以及星系中心黑洞大规模吸积物质时发出的引力波。

。人们希望LIGO正式投入使用后,将能探测到双星、超新星以及星系中心黑洞大规模吸积物质时发出的引力波。

韦伯 (T. Weber)1960年代建造的引力波探测器。大量压电换能器贴在圆柱体的中间。在运行时,探测器置于一个真空容器之中 |

位于意大利比萨附近的引力波激光干涉仪VIRGO |

位于美国华盛顿州的LIGO |